Вертолётам быть...

Сегодня наверно самые откровенные не патриоты не знают о вкладе в мировую авиацию русского учёного Николая Егоровича Жуковского. Но в его армии учеников был один ученик, который, не смотря на то, что являлся зятем великого ученого, создал своё и уникальное направление в авиации, фактически создал новый вид летательных аппаратов. Да, речь пойдёт о геликоптерах, или в более привычном современном названии – вертолётах и их родителе!

Кстати, название «геликоптер» произошло от французского слова «hlicoptre», что из рассмотрения образующих корней заимствованных в греческом языке означало – винтовое крыло. Авторство слова «вертолёт» (от «вертится» и «летает») принадлежит нашему конструктору Н. И. Камову. Самым ранним документом, в котором употребляется «вертолёт», является Протокол заседания под председательством Б. Н. Юрьева, датированный 8 февраля 1929 года. Новое слово прижилось как синоним слова «геликоптер», в конце 1940-х годов полностью заменило его.

Так всё-таки о родителе вертолётов! Все дело в том что вертолёты (геликоптеры) пытались создавать давно, и в Китае около 400 г.н.э. и Леонардо да Винчи и наш М. В. Ломоносов. А вот первый вертикальный взлет или отрыв от земли на высоту 1,525 м состоялся всё же в 20 веке, и совершило его творение братьев Луи и Жаком Бреге в сентябре 1907 году. Но первым человеком, поднявшимся в воздух на геликоптере, стал французский механик велосипедов Поль Корню. 13 ноября 1907 года он сумел, на сконструированном им геликоптере, подняться вертикально в воздух на высоту 50 см и провисеть в воздухе 20 секунд. В 1908-1911 годах пару геликоптеров построил и наш Иван Алексеевич Сикорский. Все эти попытки были обречены на неудачу. Прежде всего не удавалось решить главную проблему летательных аппаратов этого вида – обеспечение устойчивости и управляемости. Все попытки полётов на этих сооружениях напоминало акробатический трюк попытки усидеть на табуретке с одной ножкой….

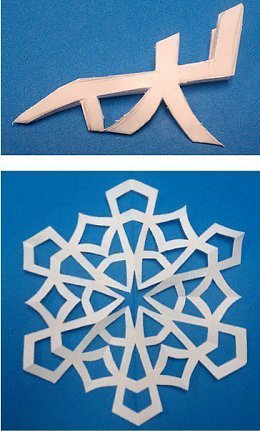

Переломным в истории стало 18 мая 1911 года, когда ученик Николая Егоровича Жуковского и студент Московского технического училища Борис Николаевич Юрьев опубликовал «схему одновинтового вертолёта с рулевым винтом и автоматом перекоса лопастей». Ранее, 26 сентября 1910 года согласно поданной заявке Борис Николаевич получил патент от патентного бюро Департамента торговли и мануфактур России за № 45212 на одновинтовую схему вертолета с рулевыми винтами, гасящими реактивный момент основного винта. Но новая публикация 1911 года предусматривала наличие автомата перекоса. Именно этот автомат перекоса лопастей позволял добиться устойчивости и управляемости винтокрылых машин благодаря автоматическому изменению угла атаки лопастей при их вращении, а также создать управляющее воздействие в целом на несущий винт. С применением подобного устройства схема одновинтового вертолета приобрела окончательно рабочий вид, и вертолет стал реальностью. Да, это сложный в производстве и эксплуатации узел, но до настоящего времени этот механизм используется на большинстве вертолётов. Современные технологии и материалы сегодня позволяют обойтись без этого автомата, но это уже совсем другая история.

Всё же просто необходимо хотя бы коротко поведать биографию основоположника Российского и мирового вертолетостроения.

Итак, Борис Николаевич Юрьев родился 29 октября (10 ноября) 1889 года в дворянской семье, владевшей имением в Смоленской губернии. Отец, штабс-капитан Николай Александрович, имел патенты на изобретения и публиковал статьи по усовершенствованию артиллерии. В 1898 году семья Юрьевых переезжает в Коломну.

С 1907 года учился в Московском техническом училище, где стал активным членом воздухоплавательного кружка Жуковского. В 1912 году Юрьев построил первую модель одновинтового вертолёта с рулевым винтом. Геликоптер Юрьева явился первой машиной такого класса, который построили не эмпирически, а на основе теоретического расчета и экспериментов. Однако, из-за отсутствия денег он не смог запатентовать свои изобретения и продолжить разработки. А с началом первой мировой войны недоучившегося студента Юрьева призвали в армию и отправили на фронт. Летом 1915 года он попадает в плен и в Россию возвращается только в декабре 1918 года.

Сразу он начинает работать над проектом «Четырёхмоторный тяжёлый самолёт», который защитил как выпускной, 5 мая 1919 года. Всё, официально период обучения завершен. Жуковский оставил его в училище лаборантом, а осенью Юрьев начал преподавать в только что основанном Московском авиатехникуме, а с 1920 года — в созданной Жуковским Военно-воздушной академии. В 1919 году образуется ЦАГИ и Юрьев начинает в нём работать с самых первых дней. Проведенные эксперименты и научная работа делают Юрьева автором множества научных трудов посвященных новым методам расчёта в аэродинамике и вихревой теории. В 1926 году в ЦАГИ возникла возможность вернуться к дореволюционным разработкам геликоптера Юрьева. Результатом стал геликоптер «ЦАГИ 1-ЭА» (ЭА — экспериментальный аппарат) и установленный 14 августа 1932 года рекорд высоты в 605 метров первым советским вертолетчиком А. М. Черемухиным.

Б. Н. Юрьев участвовал в организации МАИ и преподавал в ней (1930—1940 годы). Он — основатель кафедры экспериментальной аэродинамики и гребных винтов (позднее — аэродинамики) МАИ и первый её заведующий (1930—1939). В 1939 году ему присвоили звание бригадного инженера, а в 1940 году удостоили звания Заслуженного деятеля науки РСФСР. В 1942—1949 годах генерал-лейтенант инженерно-технической службы (1944 год) Б. Н. Юрьев был заместителем начальника Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского. В 1943 году становится действительным членом Академии наук СССР. В 1956 году вошёл в Первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике.

За свою жизнь Б. Н. Юрьев подал свыше 40 заявок на изобретения, получил 11 патентов, 2 авторских и два охранных свидетельства. Среди его изобретений — ручка управления одновременно несколькими двигателями многовинтового вертолета, привязной геликоптер с реактивным винтом, реактивный винт, новая схема самолета-вертолета и другие. Он по праву считается выдающимся ученым в области аэродинамики, основоположником не только Российского, но и мирового вертолетостроения.

Не стало Бориса Николаевича Юрьева 14 марта 1957. Урна с его прахом была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Награды:

-два ордена Ленина,

-орден Отечественной войны 1-й степени,

-орден Красной Звезды,

-медали.

Лауреат Сталинской премии второй степени (1943 г., 1946 г.).

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1940 г.).

Здесь выдают

ставки

ставки

Следующая запись: Доброго времени всем! Травка зеленеет, Солнышко блестит... Немного военного юмора....

Лучшие публикации