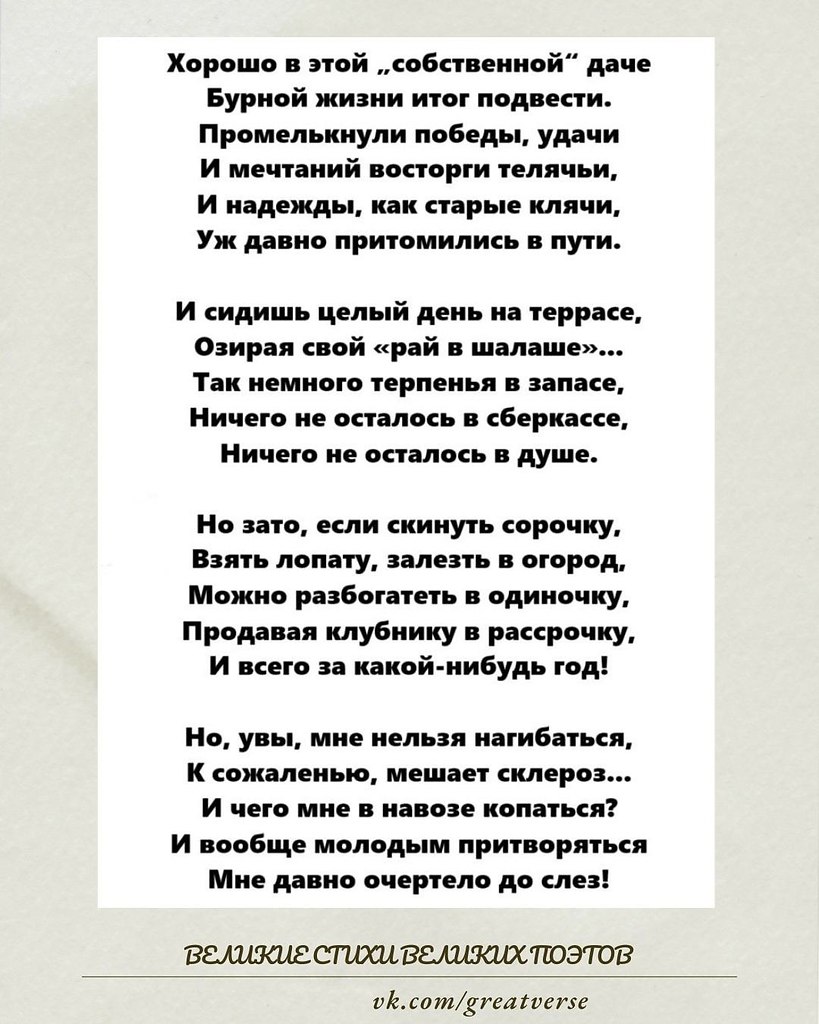

История создания и смысл стихотворения:

Стихотворение «Хорошо в этой „собственной“ даче...» написано Александром Вертинским в 1956 году, уже в последние годы его жизни. К тому времени он вернулся в Советский Союз после десятилетий эмиграции — жизни, полной разлук, успехов, скитаний, а главное — глубокого одиночества вдали от родины. Это произведение — одно из тех, что Вертинский написал уже в атмосфере послевоенной советской действительности, наблюдая её глазами человека, вернувшегося с чужбины в страну, которую он когда-то покинул.

Стихотворение начинается с ироничной и одновременно грустной строки:

«Хорошо в этой "собственной" даче...» — в этих кавычках уже слышится скепсис и отчуждение. Слово «собственной» под вопросом: ирония направлена на советскую реальность, где частной собственности практически не было, а все, даже выданное, оставалось по сути временным. Эта строчка открывает перед читателем образ неуютного «рая», места, которое вроде бы принадлежит лирическому герою, но не даёт настоящего ощущения дома.

Настроение и подтекст:

Стихотворение наполнено ностальгией, усталостью и скрытой грустью, переданной через простую бытовую картину: дача, веранда, шезлонг, чай… Но за всем этим — чуждость, холод и ощущение, что всё вокруг лишь декорация, а не дом. Вертинский мастерски играет на грани между реальностью и театром, жизнью и сценой. Как и в его песнях, в стихах присутствует эта лёгкая дымка декаданса, артистической печали, «дома без родины».

Ирония сочетается с трагизмом: вроде бы всё хорошо, спокойно, уютно… но что-то не так. Душа не находит пристанища, и всё вокруг воспринимается как будто чужое, чуждое, навязанное. Словно актёр, он находится на сцене чужого спектакля, играя роль дачника в пьесе, написанной не им.

Художественная значимость:

Это стихотворение — тихое, почти шепчущее откровение Вертинского. Оно не кричит, не обвиняет, не жалуется — но звучит как внутренний монолог человека, пережившего целую эпоху. Это откровение художника, который прожил жизнь «вне сцены», но так и не нашёл сцены, которую мог бы назвать своей.

Стихотворение становится эпитафией эпохе, человеку, самому себе — но подано оно с фирменной интеллигентной полуулыбкой Вертинского, с лёгкой интонацией уставшего джентльмена, который, устроившись в шезлонге, всё ещё ждёт, что его, может быть, позовут обратно в настоящую жизнь.

Стихотворение «Хорошо в этой „собственной“ даче...» написано Александром Вертинским в 1956 году, уже в последние годы его жизни. К тому времени он вернулся в Советский Союз после десятилетий эмиграции — жизни, полной разлук, успехов, скитаний, а главное — глубокого одиночества вдали от родины. Это произведение — одно из тех, что Вертинский написал уже в атмосфере послевоенной советской действительности, наблюдая её глазами человека, вернувшегося с чужбины в страну, которую он когда-то покинул.

Стихотворение начинается с ироничной и одновременно грустной строки:

«Хорошо в этой "собственной" даче...» — в этих кавычках уже слышится скепсис и отчуждение. Слово «собственной» под вопросом: ирония направлена на советскую реальность, где частной собственности практически не было, а все, даже выданное, оставалось по сути временным. Эта строчка открывает перед читателем образ неуютного «рая», места, которое вроде бы принадлежит лирическому герою, но не даёт настоящего ощущения дома.

Настроение и подтекст:

Стихотворение наполнено ностальгией, усталостью и скрытой грустью, переданной через простую бытовую картину: дача, веранда, шезлонг, чай… Но за всем этим — чуждость, холод и ощущение, что всё вокруг лишь декорация, а не дом. Вертинский мастерски играет на грани между реальностью и театром, жизнью и сценой. Как и в его песнях, в стихах присутствует эта лёгкая дымка декаданса, артистической печали, «дома без родины».

Ирония сочетается с трагизмом: вроде бы всё хорошо, спокойно, уютно… но что-то не так. Душа не находит пристанища, и всё вокруг воспринимается как будто чужое, чуждое, навязанное. Словно актёр, он находится на сцене чужого спектакля, играя роль дачника в пьесе, написанной не им.

Художественная значимость:

Это стихотворение — тихое, почти шепчущее откровение Вертинского. Оно не кричит, не обвиняет, не жалуется — но звучит как внутренний монолог человека, пережившего целую эпоху. Это откровение художника, который прожил жизнь «вне сцены», но так и не нашёл сцены, которую мог бы назвать своей.

Стихотворение становится эпитафией эпохе, человеку, самому себе — но подано оно с фирменной интеллигентной полуулыбкой Вертинского, с лёгкой интонацией уставшего джентльмена, который, устроившись в шезлонге, всё ещё ждёт, что его, может быть, позовут обратно в настоящую жизнь.

Следующая запись: Это стихотворение Шекспира напоминает о важности ценить момент и использовать время, не откладывая ...

Лучшие публикации